Wie KI-basiertes Prototyping die Validierungsphase im Requirements Engineering verändert

Requirements Engineering (RE) ist der Grundstein jedes erfolgreichen Softwareprojekts. Es stellt sicher, dass das Endprodukt die tatsächlichen Bedürfnisse der Stakeholder erfüllt. Gerade weil diese Disziplin so fundamental für ein Projekt ist, zahlt sich ein hoher Qualitätsanspruch ans RE aus. Die Rolle des Requirements Engineers ist dabei unverzichtbar, denn selbst mangelhaftes RE bietet immer noch einen besseren Rahmen als gar keines. Investitionen in sorgfältiges RE sind daher entscheidend, um das volle Potenzial auszuschöpfen und Risiken zu vermeiden. Zahlen belegen, was auf dem Spiel steht: Eine Studie des Project Management Institute zeigt, dass unklare oder schlecht kommunizierte Anforderungen für rund 37 Prozent aller Projektfehler verantwortlich sind (1). Die Kosten zur Behebung dieser Fehler belaufen sich auf 25–40 Prozent des ursprünglichen Projektbudgets (2).

Die zentrale Herausforderung im RE liegt bei der menschlichen Kommunikation. Eine Anforderung, die ein Stakeholder formuliert, kann vom Requirements Engineer und dem Entwicklungsteam völlig anders interpretiert werden. Diese unterschiedlichen Auffassungen führen unweigerlich dazu, dass Funktionen falsch oder am Bedarf vorbei entwickelt werden. Um dies zu verhindern, ist die Validierung der Anforderungen entscheidend – der Prozess, der sicherstellt, dass alle Beteiligten dasselbe Verständnis haben.

Doch genau hier liegt der Knackpunkt!

Die klassische Validierungsfalle: langsam und missverständlich

Traditionell stützt sich die Validierung auf Instrumente, die oft mehr neue Fragen aufwerfen, als sie alte beantworten:

- Statische Mockups und Wireframes: Sie zeigen zwar das «Was», aber nicht das «Wie». Die Interaktion, das «Gefühl» einer Anwendung, bleibt reine Vorstellungs-sache.

- Lange Anforderungsdokumente stellen oft eine Hürde dar: Sie bestehen aus Textwüsten, komplexen Prozessdiagrammen und mitunter unvollständigen Zeichnungen in Tools wie Miro. Dieses Material bietet viel Raum für Interpretationen und wird von vielbeschäftigten Stakeholdern selten bis ins Detail geprüft.

Der Prozess der Validierung ist oft langsam, mühsam und fehleranfällig. Da Feedback-Zyklen Tage oder Wochen dauern, bleibt am Ende oft eine Restunsicherheit. Die kritische Folge: Fehler werden erst spät entdeckt – manchmal sogar erst nach dem Go-live. Zu diesem Zeitpunkt ist ihre Behebung exponentiell teurer. Dies belegt die bekannte 1-10-100-Regel nach McConnell (3) in der Softwareentwicklung. Die Regel besagt, dass die Behebung eines Fehlers im frühesten Stadium (z. B. bei der Dateneingabe oder in der Designphase eines Projekts) ungefähr 1 Dollar an Kosten generiert, um einen Fehler zu verhindern oder sofort zu korrigieren; 10 Dollar, um den Fehler zu korrigieren, wenn er später (z. B. im System oder während der Entwicklung) entdeckt wird; und 100 Dollar, wenn der Fehler überhaupt nicht behoben wird und zu einem Misserfolg führt (z. B. durch unsaubere Daten, die zu falschen Geschäftsentscheidungen oder Kundenunzufriedenheit führen). Kurz gesagt: Je früher ein Fehler durch korrekte Validierung verhindert wird, desto mehr Folgekosten erspart man sich. Genau deshalb ist die Validierung der Anforderungen in jedem Projekt so zentral.

Der Game-Changer: Validierung durch KI-basiertes Prototyping

Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Anforderung nicht nur beschreiben, sondern sie für den Stakeholder sofort erlebbar machen, damit die Validierung der Anforderung präziser durchgeführt werden kann. Genau hier setzt das KI-basierte Prototyping an. KI-basiertes Prototyping ist ein Ansatz, der auf Rapid Prototyping und interaktiven Simulationen basiert. Statt eine Anforderung in Text zu giessen, wird sie unmittelbar in einen klickbaren, erlebbaren Prototyp übersetzt. Dieser Prototyp ist keine voll funktionsfähige Software, sondern eine leichtgewichtige Simulation, die sich auf das Benutzererlebnis und die Kernlogik einer Funktion konzentriert. Dieser Ansatz verwandelt die Validierung von einem passiven Leseprozess in eine aktive, kollaborative Werkstatt.

Wie KI-basiertes Prototyping die Validierung beschleunigt und verbessert

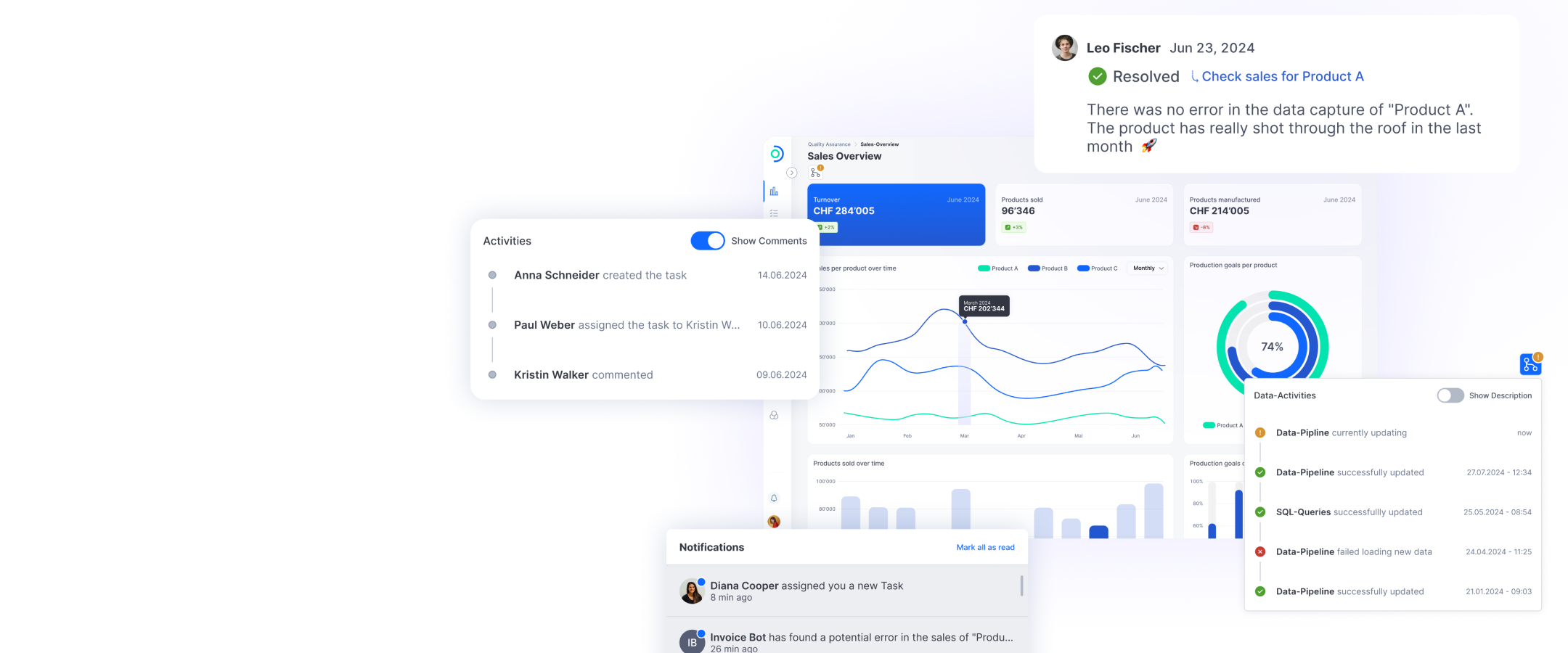

Sofortiges, greifbares Feedback

Ein Stakeholder muss sich nicht mehr vorstellen, wie eine Funktion gemeint ist, sondern kann sie direkt ausprobieren – «Ah, so fühlt sich der Prozess an!» oder «Moment, dieser Klick sollte mich eigentlich dorthin führen.» Dieses unmittelbare Feedback ist unbezahlbar und deckt Missverständnisse in Minuten statt in Wochen auf.

Überwindung der Kommunikationslücke

Prototypen sind eine universelle Sprache. Sie überbrücken die Kluft zwischen Fachjargon und technischer Sprache. Die Fachliteratur bestätigt, dass interaktive Modelle den Benutzern helfen, ihre eigenen Bedürfnisse besser zu artikulieren und zu verfeinern – oft entdecken sie erst durch die Interaktion, was sie wirklich wollen.

Frühe Fehlererkennung nach dem «Fail Fast, Fail Cheap»-Prinzip

Ein Denkfehler, der im KI-basierten Prototyping aufgedeckt wird, kostet fast nichts. Denn eine Zeile Code im Prototyp zu ändern, ist trivial. Dieselbe Logik in einer bereits implementierten und getesteten Systemarchitektur zu korrigieren, ist hingegen extrem aufwändig.

Iterative und agile Verfeinerung

Der Prototyp wird zum «lebenden Dokument». Jede Feedback-Runde fliesst sofort wieder in eine angepasste Version ein. So nähert man sich iterativ und in grossen Schritten der perfekten Anforderung, die von allen Beteiligten nicht nur gelesen, sondern verstanden und abgesegnet wurde. Basierend auf eigenen Erfahrungen ist diese Vorgehensweise eine effektive Methode zur Validierung von Anforderungen.

Unsere Praxiserfahrung auf verschiedenen Projekten unterstreicht die Wirkung dieser Vorgehensweise. Durch diese Herangehensweise reduziert KI-basiertes Prototyping nicht nur die Anzahl der Nacharbeitungen, sondern verkürzt auch die Validierungszyklen. Das schlägt sich direkt in deutlich geringeren Projektkosten und einer schnelleren Time-to-Market nieder.

Effizienz steigern, Kosten senken

Der Einsatz von KI-basiertem Prototyping ist kein technischer Selbstzweck, sondern eine wirtschaftliche Entscheidung. Indem wir die Validierungsphase drastisch beschleunigen und die Qualität der Anforderungen massiv erhöhen, greifen wir die Hauptursache für Budgetüberschreitungen und Projektverzögerungen direkt an.

Wenn wir die anforderungsbedingten Fehler auch nur um einen Bruchteil reduzieren, sparen wir nicht nur Entwicklungsaufwand, sondern stellen vor allem sicher, dass wir das Richtige bauen – und zwar von Anfang an. In einer Welt, in der Time-to-Market alles ist, können wir es uns nicht mehr leisten, auf einem langsamen und missverständlichen Fundament zu bauen. Es ist Zeit für einen Geschwindigkeitsschub am richtigen Ort.

Wenn Sie mehr über den Einsatz von KI-basiertem Prototyping im Requirements Engineering erfahren möchten oder überlegen, wie Sie diesen Ansatz in Ihrem Projekt nutzen können, melden Sie sich gerne direkt bei mir. Ich freue mich auf den Austausch und spannende Diskussionen!

Weitere Informationen zum Requirements Engineering bei ti&m gibt's hier:

(1) Project Management Institute (2014). Pulse of the Profession 2014: Requirements Management. PMI.org.

(2) Larson, E. & Larson, R. (2006). Influencing without authority: rev up your internal consulting skills. Paper: PMI® Global Congress 2006.

(3) McConnell, S. (2004). Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction. Microsoft Press.