«Für die nächsten 20 Jahre bleibt Asien die Region, wo die grössten Vermögen entstehen»

Asien wird reicher, die USA unberechenbarer, und Europa reguliert sich selbst ins Abseits. Ökonom Klaus W. Wellershoff analysiert, was das für den Finanzplatz Schweiz bedeutet, und verrät, welchen Einfluss KI auf die Zukunft der Vermögensverwaltung hat.

Der Schweizer Finanzplatz hat in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. Aber trotzdem sind wir in Bezug auf das Volumen des verwalteten Offshore-Vermögens noch immer die Nummer eins, wenn auch knapp. Das Vereinigte Königreich liegt praktisch gleichauf, die USA, Hongkong und Singapur holen auf. Was sind die Gründe?

Asien bleibt für die nächsten 20 Jahre sicherlich der Ort, wo die grössten Vermögen entstehen, aus asiatischer Perspektive ist Singapur ein sehr attraktiver Standort. Hongkong ist das weniger, weil der Standort fürchterlich darunter leidet, dass die Chinesen immer mehr Einfluss nehmen. Neben dem Marktwachstum spielt Regulierung eine wichtige Rolle bei der Frage, wer Marktanteile gewinnt und wer sie verliert. So haben zum Beispiel die USA ein einfacheres regulatorisches Umfeld als die Europäer. In Amerika gibt es keinen automatischen Informationsaustausch, obwohl sie ihn der Welt aufgedrängt haben. Das bringt mehr Wachstum in allerdings hoch problematischen Kundenbereichen.

Blicken wir nach Europa. Hat der Brexit der Finanzwirtschaft des Vereinigten Königreichs geholfen?

In der Vermögensverwaltung sehe ich das nicht. Ich glaube, der Brexit und jetzt auch die anstehenden Steuerveränderungen, die Frage des «Non-resident»- und des «Non-domiciled»-Status beispielsweise, haben eine grosse Verunsicherung ausgelöst. Weiter verunsichert die Tatsache, dass mit Labour eine Regierung gewählt worden ist, die ein Fragezeichen hinter den Vermögensverwaltungsplatz London setzt. Es sieht eher so aus, als wäre der Brexit langfristig ein Hindernis.

«Die Art und Weise, wie die private Vermögensverwaltung in der Schweiz reguliert worden ist, ist einmalig auf der Welt. Viele Vermögensverwalter können sich diese Bürokratisierung gar nicht leisten.»– Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff

Sie haben die Regulierung angesprochen. Was machen denn andere Finanzzentren besser als wir?

Wir haben halt den Hang zur Perfektion. Wir orientieren uns häufig an den internationalen Normen, setzen dann aber noch einen obendrauf. Die Art und Weise, wie die private Vermögensverwaltung reguliert worden ist und wie die Regulierung umgesetzt wird, ist sicherlich einmalig auf der Welt. Sie hat garantiert auch positive Auswirkungen auf die Professionalisierung der Branche. Unser Regulierungsversuch hat aber auch einen absolut überflüssigen und unnötigen Bürokratisierungsschub ausgelöst, den sich viele private Vermögensverwalter gar nicht leisten können.

Wir machen mehr, als notwendig wäre?

Unsere Finanzmarktregulierungsgesetze sind relativ weit gehalten. Damit wurde Raum geschaffen, dass die Bürokraten der FINMA über Verordnungen und Rundschreiben alles Mögliche und Unmögliche regulieren können. Ein Beispiel: Moderne Regulierung und Compliance geht risikobasiert vor, d. h., man reguliert die grossen Risikothemen eng und kümmert sich nicht um die kleinen Risiken. Wir machen das Gegenteil. Hunderte von Vermögensverwaltern ersticken in bürokratischen Kontrollen und schliessen. Bürokratiekosten führen zu höheren Markteintrittsschranken. Damit geht der Wettbewerb, der uns eigentlich stark machen sollte, zurück. Die grossen Risiken hat die FINMA dagegen offensichtlich gar nicht in den Griff bekommen. Die Credit Suisse ist ja weg. Das ist eine Katastrophe.

Was bedeutet es für die Schweiz, wenn wir den Spitzenplatz als Vermögensverwalter verlieren?

Ich bin nicht pessimistisch und will nicht glauben, dass das passiert. Was uns hilft, sind die politischen Entwicklungen der letzten Jahre. Offshore-Vermögensverwaltung für Private, also die Vermögensverwaltung nicht im Heimatland, sondern an einem anderen Ort, ist wieder deutlich attraktiver geworden ist. Das liegt daran, dass die Rechtssicherheit gegenüber dem eigenen Staat nochmals deutlich abgenommen hat. Das gilt für eine ganze Reihe von eher autokratisch geführten grossen Volkswirtschaften, in denen viel Vermögen entsteht, das gilt aber auch für die Industrienationen. So erleben wir, wie zum Beispiel die USA zu einem rechtsunsicheren Ort geworden sind. Und dann gibt es halt immer noch grosse Unterschiede in der Kompetenz der Standorte. Grossbritannien halte ich beispielsweise für keinen wahnsinnig attraktiven Standort. Im Wesentlichen wird sich das Wettrennen in Zukunft zwischen Singapur und der Schweiz entscheiden. Da der Markt aufgrund der globalen Vermögenszunahme ein stark wachsender Markt ist, würde ich selbst den Verlust der Spitzenposition unproblematisch empfinden, weil die Schweiz immer noch wachsen kann.

«Die Offshore-Vermögensverwaltung für Private ist in den letzten Jahren attraktiver geworden, weil die Rechtssicherheit gegenüber dem eigenen Staat abgenommen hat. Das gilt für eher autokratische Volkswirtschaften, das gilt aber auch für Industrienationen. Wir erleben gerade, wie die USA zu einem rechtsunsicheren Ort geworden sind.»– Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff

Wie entscheidend ist die Stärke der Währung?

Der Anteil der in der jeweiligen Währung des Private-Banking-Standorts gehaltenen Mittel ist bei ausländischen Vermögen relativ klein. Die Währung ist vielmehr ein Ausdruck staatlicher Souveränität, und die wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass sich Booking Center Diversification, wie das auf Englisch heisst, lohnt. Also die Annahme, dass man in den verschiedenen Ländern, in denen man sein Vermögen verwalten lässt, unterschiedlichen Risiken ausgesetzt ist. Diese Diversifikation macht in einer unsicheren Welt sehr viel mehr Sinn. Niemand weiss, ob er morgen noch sein Geld aus Amerika zurückbekommt.

Aber Trump ist «nur» vier Jahre im Amt. Reagieren die Anleger so schnell, oder wartet man erst einmal ab?

Viele warten noch. Vermögensverwaltung ist ein träger Prozess. Aber ich glaube, es wäre falsch, anzunehmen, dass Donald Trump eine Einzelerscheinung ist. Seit mehreren Präsidentschaften entwickelt sich Amerika Richtung Isolationismus. Alle handelspolitischen Massnahmen, die Donald Trump in seiner ersten Amtszeit eingeführt hat, wurden von Joe Biden ja nicht zurückgenommen. In seiner Abgrenzung gegen China ist Biden sogar weiter gegangen als Trump. Der nächste amerikanische Präsident ist mit grosser Wahrscheinlichkeit niemand, der an Multilateralismus und starke Institutionen glaubt. Zu denken, nach vier Jahren Trump ist alles wieder gut – so naiv sind dann doch die wenigsten vermögenden Privatpersonen.

«Trump ist keine Einzelerscheinung, seit mehreren Präsidentschaften entwickeln sich die USA Richtung Isolationismus. Der nächste Präsident ist mit grosser Wahrscheinlichkeit niemand, der an Multilateralismus und starke Institutionen glaubt.»– Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff

Wie sehen Sie die Zukunft das Schweizer Finanzplatzes?

Ich denke, im Rahmen dessen, was in einer vernetzten und globalen Welt möglich ist, stehen wir immer noch sehr gut da, und technologisch haben wir sicherlich den einen oder anderen Vorteil. Von staatlicher Seite sind wir eigentlich recht offen für Innovation. Die Bemühungen, sich der Blockchain-Technologie nicht zu verschliessen, sondern sich zu öffnen, sind sehr deutlich. Und was vielleicht noch ermutigender ist: Die Schweiz ist, zumindest innerhalb von Europa, der AI Hub schlechthin. Praktisch alle grossen und wichtigen, auf künstliche Intelligenz fokussierten Firmen sind hier. Zusammen mit der Präsenz von EPFL und ETH lässt das hoffen, dass da noch mehr gehen kann. Wir haben es geschafft, ein Umfeld zu schaffen, das für Menschen attraktiv ist, hier in der Schweiz Innovation zu schaffen.

Kann die Schweiz im globalen Technologiewettbewerb langfristig mithalten, wenn andere Staaten Milliarden investieren?

Ich bin mir nicht sicher, ob staatliche Förderung zum jetzigen Zeitpunkt der Technologieentwicklung wirklich hilft. Innovation hat immer noch sehr viel mit Vision und Unternehmertum zu tun, und von beiden haben wir genug im Land. Förderanträge schreiben kostet dagegen Zeit, Managementressourcen und führt zu einer marktabgewandten Unternehmenskultur. Das sind alles Wettbewerbsnachteile. Der Staat kann viel mehr helfen, wenn er Regulierung und Markteintrittsschranken abbaut: Wer heute ein modernes Konzept der Vermögensverwaltung ausprobieren will, hat in der Schweiz und in Europa grosse Schwierigkeiten, dieses Geschäft aufzuziehen, weil am Anfang die Hälfte aller Kosten regulatorisch bedingt sind. Da sollten wir uns Sorgen machen.

«Wenn man heute in der Schweiz ein neues Geschäft mit einem modernen Konzept für die Vermögensverwaltung aufziehen will, sind zumindest am Anfang die Hälfte aller Kosten regulatorisch bedingt. Das sollte uns zu denken geben – nicht unsere Innovationsfähigkeit.»– Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff

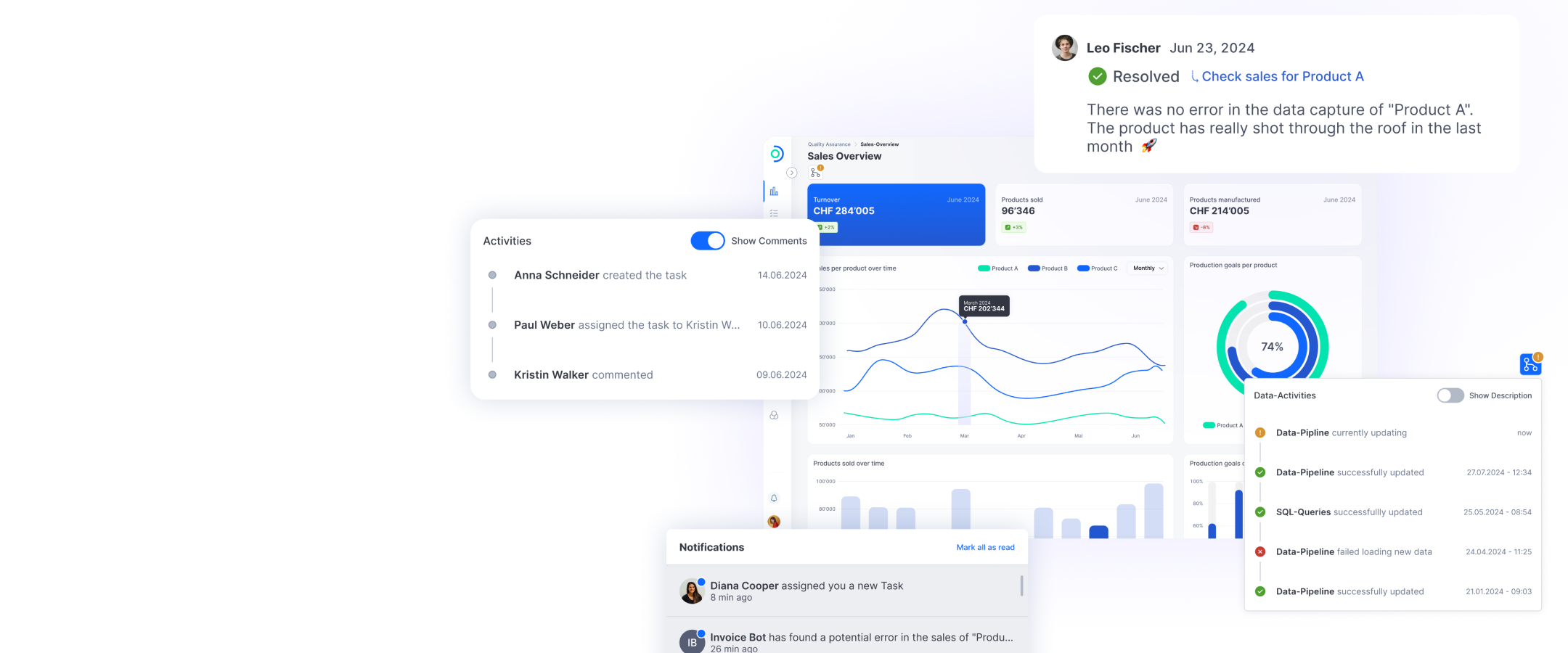

Wie nutzen Sie bei Wellershoff & Partners KI? Wie beeinflusst sie das Berufsbild des Vermögensverwalters?

Kurz zu unserem Geschäft: Wir sind Unternehmensberater und helfen Leuten, die Geld von anderen Leuten anlegen müssen, das besser zu machen. Wir sind Prozessberater, designen Produktpaletten bis hin zur Kommunikation über die Produkte und Anlagelösungen unserer Kunden wie Banken, Family Offices und Versicherungen. Dafür müssen wir seit Jahren programmieren. In der Analyse, wo Mustererkennung schon länger ein Thema ist, als dass man das KI nennt. Aber auch in der Erstellung von Anlagekommunikation, damit jeder Kunde sein eigenes Produkt erhält. Gerade dort spielt jetzt die Entwicklung bei den LLMs eine wichtige Rolle. Wir sind also eigentlich ein Technologieunternehmen, wenn ich das etwas frech sagen darf. Wir stellen keine Analysten ein, die nicht programmieren können. Heute hilft uns KI, bessere Lösungen für unsere Kunden zu machen. Wir sind KI-Optimisten. Gleichzeitig erfüllt uns das, was wir am Markt sehen, aber auch mit Sorge. Aus dem Verständnis der Grundlagen der statistischen Verfahren, die hinter der KI stehen, sehen wir, dass Dinge, die jetzt versucht werden, teilweise gar nicht professionell mit KI lösbar sind. Da wird es viele unnötige Enttäuschungen geben. Und dann sind nach unserer Einschätzung die Banken und Vermögensverwalter noch ganz am Anfang der Entwicklung. Und diejenigen Start-ups, die heute schon Dinge innovativ umsetzen, sind noch wahnsinnig klein und träumen meist von einer unregulierten Welt, die es leider nicht mehr gibt. Wie sich das alles entwickelt, ist schwer zu sagen. Deswegen ist die Frage nach dem Berufsbild eine sehr gute Frage, aber keine, die man heute beantworten kann.

«Wenn es um Produktivität und Effizienz geht, beschäftigen sich Banken stark mit KI. Etwa bei der Portfolio-Konstruktion, in der noch immer Hunderte von Mitarbeitenden beschäftigt werden, und wo bis auf wenige Expertenrollen viele Jobs wegfallen werden. Was sich die Industrie aber viel zu wenig fragt, ist, was künstliche Intelligenz mit den Kunden macht.»– Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff

In den letzten Jahren sind viele Schweizer Vermögensverwalter verschwunden. Sehen Sie durch neue Technologien eine neue Generation von Anbietern?

Für uns gibt es zwei spannende Themen im Zusammenhang mit Technologie. Das eine sind die ganzen Versuche, die Produktivität zu steigern. Die grössten Effekte werden wir hier naturgemäss bei den grossen Anbietern sehen. Wir haben heute schon eine sehr aufgesplitterte Wertschöpfungskette, das wird sich wohl weiter aufsplittern. Der kleine Vermögensverwalter muss heute relativ wenig selber machen und kann viele Produktionsschritte auslagern. Ein Beispiel: Wenn Sie ein Anlageportfolio haben, wo Sie Wertschriften hineinkaufen müssen, dann müssen sie intelligent ausgesucht sein, damit sich das Portfolio so verhält, wie Sie es eigentlich mal gedacht haben, dass es sich verhält. Das ist nicht damit getan, dass man sagt: «Ich nehme 50 Prozent Aktien und 50 Prozent Obligationen und jetzt kauf ich mal was.» Das ist ein professioneller Prozess oder sollte einer sein, in dem, wenn man es nicht professionell macht, man richtig viel Performance liegen lassen kann und in der Praxis auch liegen lässt. In der Portfolio-Konstruktion werden wir unheimliche Fortschritte sehen – bei den kleinen, aber auch den grossen Anbietern. Stellen Sie sich vor, dass eine UBS immer noch Hunderte von Menschen in der Portfolio-Konstruktion beschäftigt. Das sind alles Jobs, die wir bald nicht mehr sehen werden. Jobprofile werden eliminiert oder zumindest stark reduziert auf wenige Expertenrollen, die sich mit dem, was die KI vorschlägt, beschäftigen werden. Das bringt Produktivitätsfortschritte. Noch wichtiger ist aber die Frage nach dem Potenzial von KI, den Markt zu verändern. Nach unserer Wahrnehmung setzt sich praktisch niemand damit auseinander, was KI mit den Kunden macht. Es ist vollkommen offen, ob es die Nachfrage nach den bestehenden Produkten so in 20 Jahren überhaupt noch gibt. Die Möglichkeit für den Kunden, mit einer geeigneten KI den eigenen Anlageprozess anders gestalten zu können, wird wohl zu einer völlig anderen Nachfrage, zu ganz anderen Produkten und Dienstleistungen führen. Da ist die Industrie noch ganz am Anfang. Und ganz ehrlich: Da sind wir auf der Suche nach Leuten, die gewillt sind, über diese Dinge überhaupt einmal nachzudenken. Bei uns sind erste Gedanken, was da passieren wird, vorhanden, aber die Vermögensverwaltungsindustrie ist ein relativ träges Biest.