Digitale Souveränität: Warum die Schweiz jetzt handeln muss

Die digitale Welt ist längst ein Teil des geopolitischen Spannungsfelds, beeinflusst von wirtschaftlichen Interessen, politischen Machtspielen und technologischer Vorherrschaft. Für ein Land wie die Schweiz, das historisch auf Neutralität, Eigenständigkeit und Datenschutz setzt, stellt sich die Frage: Wie souverän ist sie im digitalen Raum? Cloud-Dienste grosser US-Anbieter dominieren Verwaltung und Privatwirtschaft, proprietäre Softwarelösungen bestimmen den digitalen Alltag – von Office-Suiten bis zu Kommunikationsplattformen entsteht eine wachsende technologische Abhängigkeit. Besonders im öffentlichen Sektor, im Gesundheitswesen oder bei der nationalen Sicherheit muss die Schweiz diese Abhängigkeit von einzelnen Technologieanbietern reduzieren. Denn der sogenannte «Vendor Lock-in» birgt die Gefahr, Datenschutz und Informationssicherheit nicht mehr gemäss Vorgaben gewährleisten zu können.

Digitale Souveränität: Vom Schlagwort zur strategischen Notwendigkeit

Unter «Souveränität» versteht man allgemein die Fähigkeit zu ausschliesslicher Selbstbestimmung. Sie wird durch Eigenständigkeit und Unabhängigkeit gekennzeichnet und grenzt sich sowohl von Fremdbestimmung als auch von Autarkie ab.

Digitale Souveränität bezeichnet die Fähigkeit eines Landes, seiner Institutionen und seiner Wirtschaft, digitale Infrastrukturen, Daten und Software unabhängig und kontrolliert zu nutzen. Sie bedeutet nicht Isolation oder Autarkie – das wäre in einer vernetzten Welt weder realistisch noch sinnvoll. Es geht um bewusste Steuerung: Wer hat Zugriff auf unsere Daten? Wo werden sie verarbeitet? Welche Software nutzen wir – und können wir ihr vertrauen? Klar ist: Souveränität braucht eine nationale Digitalstrategie, die Open Source, hybride Cloud-Modelle und lokale Technologiepartner zusammenführt, um die Kontrolle über kritische digitale Infrastrukturen dauerhaft zu sichern.

«Dass nur die grossen IT-Konzerne Security, Cloud und Apps können, ist ein Mythos. Moderne Open-Source- Technologien erlauben es auch Schweizer Firmen, innovative und performante digitale Lösungen zu entwickeln. Zudem fördern Open Source Software und Open Source AI die digitale Souveränität, was letztlich Unabhängigkeit, Innovation und Wirtschaftskraft der Schweiz stärkt.»– Prof. Dr. Matthias Stürmer, Leiter Institut Public Sector Transformation, BFH

Drei Säulen der digitalen Souveränität: Daten, Betrieb und Technologie im Fokus

Digitale Souveränität zeigt sich nicht in einem einzelnen Bereich, sondern in der Beherrschung zentraler digitaler Fähigkeiten. Sie basiert auf drei Pfeilern:

Datensouveränität: Kontrolle über eigene Daten. Ohne sie verliert man die Entscheidungsgewalt über Zugriff und Nutzung.

Betriebssouveränität: Unabhängiger Betrieb kritischer Infrastrukturen. Ohne sie drohen Kontrollverlust und externe Abhängigkeiten.

Technologiesouveränität: Die Fähigkeit, Schlüsseltechnologien selbst zu entwickeln und zu betreiben. Ohne sie entsteht eine gefährliche Abhängigkeit von anderen Ländern und Konzernen.

Datensouveränität beginnt mit der konsequenten Speicherung sensibler Informationen in der Schweiz – kombiniert mit Open-Source-Software, Verschlüsselung und klaren Zugriffsregeln. Betriebssouveränität erfordert resiliente Systeme, betrieben durch vertrauenswürdige Schweizer Partner – mit Notfallplänen, hybriden Cloud-Strategien und klarer Verantwortung. Technologiesouveränität entsteht durch gezielte Investitionen in Forschung, Bildung und Standardisierung. Wer auf lokale Kompetenz und wiederverwendbare Plattformen setzt, reduziert Abhängigkeiten und stärkt die Innovationskraft. Diese drei Säulen bilden das Fundament für eine selbstbestimmte digitale Zukunft – unabhängig, sicher und gestaltbar.

Bausteine der Schweiz zum Aufbau ihrer digitalen Souveränität

Digitale Souveränität lässt sich nicht verordnen. Sie muss gestaltet werden. Die Schweiz hat in den letzten Jahren wichtige Weichen gestellt, um Kontrolle, Unabhängigkeit und Innovationsfähigkeit zu sichern. Drei strategische Bausteine stehen dabei im Fokus: Open Source, eine souveräne Cloud-Strategie und vertrauenswürdige Cybersicherheit.

Open Source – ein Schlüssel zu mehr Unabhängigkeit: Ein entscheidender Schritt war das Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG), das 2024 in Kraft trat. Es verpflichtet den Bund, selbst entwickelte Software als Open Source zu veröffentlichen. Was technisch unspektakulär klingt, ist politisch und wirtschaftlich bedeutsam: Das EMBAG schafft die Grundlage für Wiederverwendbarkeit, Transparenz und Innovation im öffentlichen Sektor. Open Source ermöglicht Kontrolle über Quellcode und Datenflüsse, verringert Abhängigkeiten und schafft Raum für lokal angepasste Lösungen – ohne Lizenzkosten und mit hoher Flexibilität. Tools wie LibreOffice, Nextcloud oder OpenProject zeigen, dass offene Alternativen leistungsfähig und praxistauglich sind.

Private Cloud für Vertrauliches, Public Cloud für den Rest: Ein zentraler Baustein ist die Datenhoheit. Sensible Daten aus Bereichen wie Verwaltung, Justiz oder Gesundheitswesen gehören in eine souveräne Private Cloud – unter Schweizer Recht, auf Schweizer Boden, betrieben durch Schweizer Unternehmen. Für weniger kritische Anwendungen kann die Public Cloud genutzt werden – sofern sie mit klarer Governance, Speicherorttransparenz und Exit-Szenarien einhergeht. Eine hybride Strategie schafft die nötige Balance zwischen Sicherheit und Effizienz.

Cybersecurity made in Switzerland: Digitale Souveränität ist ohne Cybersicherheit nicht denkbar. Sie erfordert lokal betreute, nachvollziehbar implementierte Sicherheitslösungen. Swiss Cybersecurity steht nicht nur für technologische Qualität, sondern für Vertrauen. Lokale Anbieter und kontrollierbare Technologien sind der Schlüssel zu langfristiger Sicherheit im digitalen Raum.

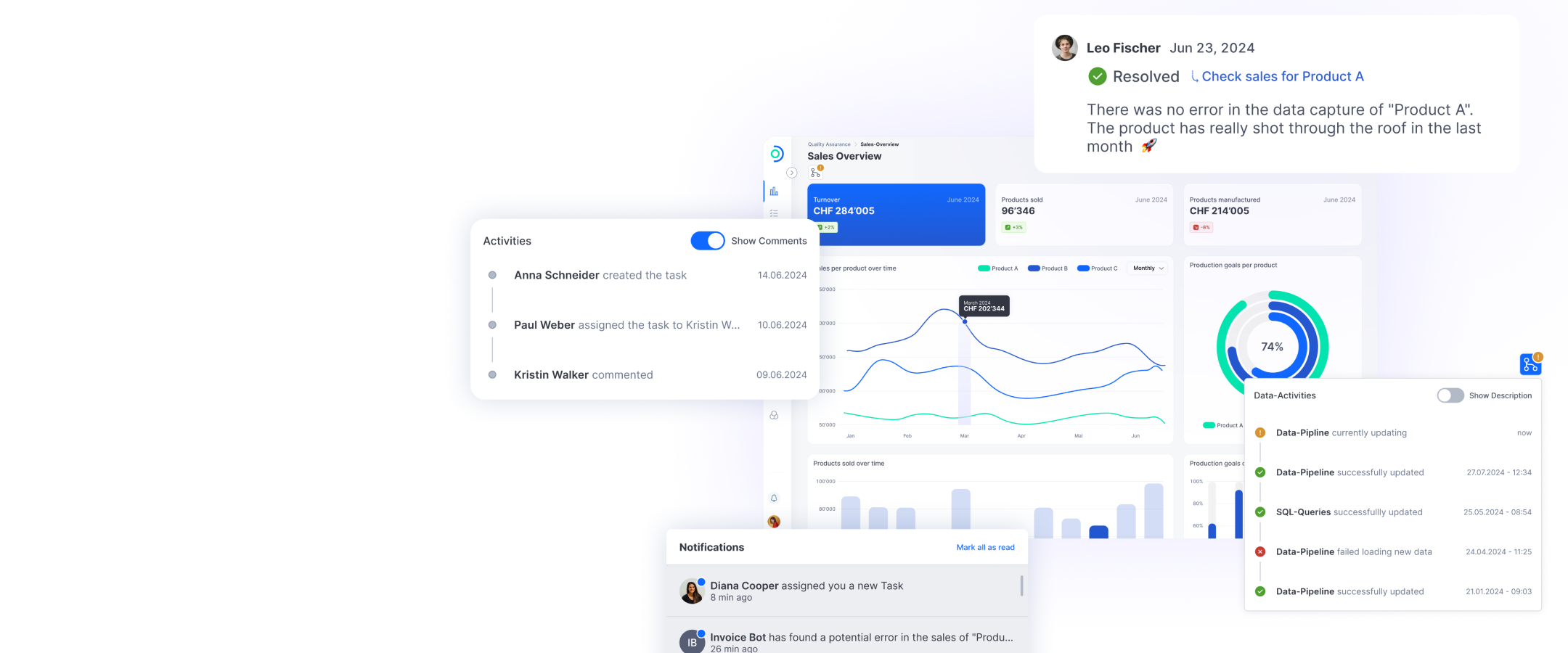

ti&m – Partner für digitale Souveränität

Wer seine digitale Selbstbestimmung stärken will, muss heute in Unabhängigkeit investie- ren – in Open Source, souveräne Infrastruktur und mit vertrauenswürdigen Schweizer Partnern, die Verantwortung übernehmen und Lösungen umsetzen, die auf Schweizer Werten basieren. ti&m steht genau dafür: Seit 20 Jahren vereint ti&m als unabhängiger, in der Schweiz verwurzelter IT-Dienstleister technologische Exzellenz mit Souveränität, Transparenz und Innovationskraft: Schweizer Entwicklung und Betrieb: Software und Cloudlösungen werden durch Teams in Zürich, Bern und Basel entwickelt, die Datenverarbeitung kann vollständig in der Schweiz erfolgen. Open-Source-Kompetenz: ti&m setzt auf offene Technologien – von Prozessplattformen bis Office-Integration. Eigene Bausteine und aktive Community-Mitwirkung stärken Unabhängigkeit und Innovationsfähigkeit. Sichere Cloud-Infrastruktur: Die Private Cloud von ti&m ist ISO-zertifiziert, vollständig lokal betrieben und für Kunden mit höchsten Sicherheitsanforderungen konzipiert. Unabhängig und technologieoffen: Kein Vendor Lock-in, keine Produktbindung – ti&m setzt auf Kundennutzen, nicht auf Verträge. Digitale Souveränität ist kein Zukunftskonzept, sondern Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit der Schweiz. Die technologischen und politischen Werkzeuge sind vorhanden. Was es braucht, ist der Wille zur Umsetzung.

ti&m Special «Swiss Software und KI»